2025年是开展全民义务植树运动44周年,3月12日是第47个中国植树节。植树节的来历可以追溯到中国近代历史,尤其是与孙中山先生的贡献密切相关。中国古代已有植树传统,例如1400多年前的韦孝宽在陕西首创路旁植槐,为后来的植树节奠定了基础。1915年,在孙中山的倡议下,北洋政府将每年清明节定为植树节,并举办植树典礼。1925年孙中山逝世后,为纪念他的贡献,国民政府于1928年将其逝世纪念日(3月12日)定为植树节。1979年,在邓小平同志的提议下,第五届全国人大常委会第六次会议决定将每年3月12日定为中国的植树节,以鼓励全民植树造林,改善生态环境。

邓小平在大兴县沙滩植树 呼和浩特市档案史志馆馆藏

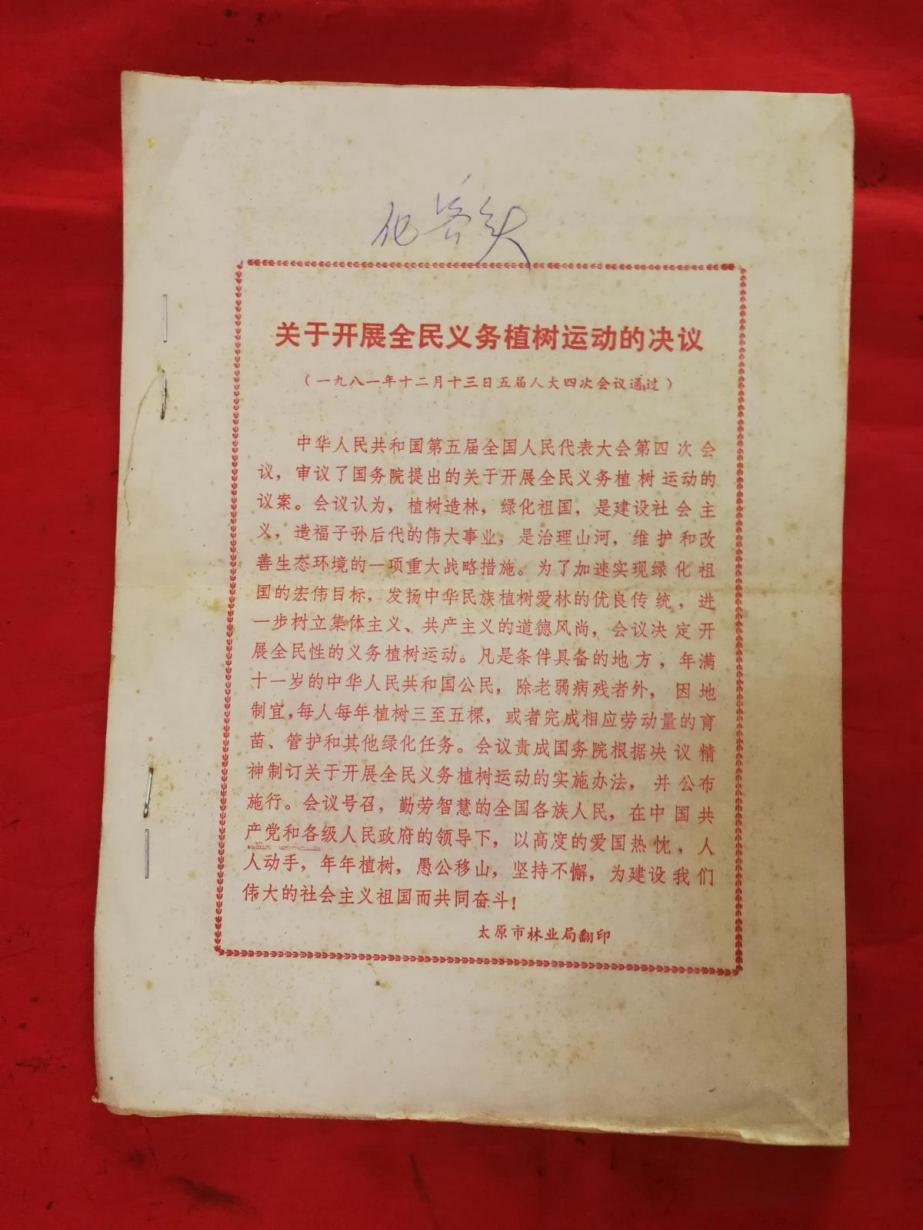

新中国成立后,国家对绿化工作越来越重视。毛泽东于1955年向全国人民发出了在12年内绿化祖国的号召,1981年第五届全国人大四次会议通过了《关于开展全民义务植树运动的决议》,这些都为后来的植树造林工作奠定了坚实的基础。

《关于开展全民义务植树运动的决议》(图片来源于网络)

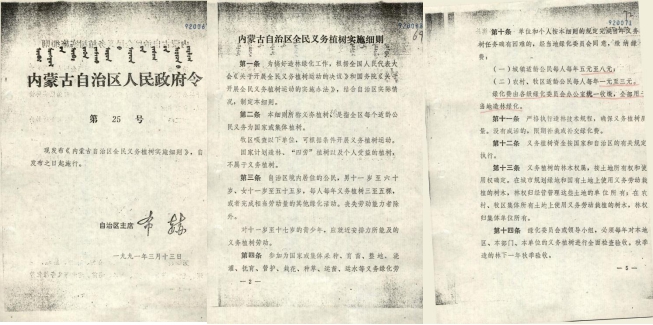

内蒙古作为我国北方的重要生态屏障,承担着防风固沙的重任。1991年3月13日,内蒙古发布了《内蒙古自治区全民义务植树实施细则》。这个细则明确了“全民义务植树”的概念,规定了适龄公民(男性11-60岁、女性11-55岁)每年要植树3-5棵,或者完成相应量的绿化劳动。而且,这个细则还很有创新性地提出了“绿化费”制度,如果完成义务植树任务确有困难的,需要缴纳一定的费用,这些费用会专门用于造林绿化。

《内蒙古全民义务植树试试细则》 呼和浩特市档案史志馆馆藏

说到植树造林,不得不提塞罕坝林场。它虽然在河北,但离内蒙古很近。曾经的塞罕坝是一片荒漠,但经过一代又一代务林人的努力,如今已变成一片林海。他们身上体现出来的“牢记使命、艰苦创业、绿色发展”的精神,激励着全国的造林运动,也给内蒙古的植树造林工作带来了启示。

2012年以后,生态文明建设被纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局。内蒙古的植树造林工作也随之升级,2010年出台了《内蒙古自治区义务植树条例》,调整了适龄公民的范围(男性18-60岁、女性18-55岁),还新增了认养、认管等更灵活的尽责形式。

科技的发展也为植树造林带来了新的机遇。“互联网+全民义务植树”模式逐渐推广开来。像青岛、广东等地,开展了线上认养、捐资等活动。内蒙古也紧跟潮流,通过基地化、专业化管理,提升了植树造林的效率。

在内蒙古,过去一年完成“三北”工程建设任务2442万亩,占全国45.8%;完成防沙治沙1954万亩,居全国首位,防沙治沙和风电光伏一体化工程治理沙化土地238万亩、配套新能源装机2727万千瓦,以日均治沙6万亩的骄人战绩领跑全国。

这些数字背后,是无数人的努力和汗水。在库布其沙漠,从丘陵地带到黄河沿岸,构筑起绿化带、淤地坝、光伏治沙带、锁边林“四道防线”。在科尔沁沙地和浑善达克沙地推行“以路治沙”,开工建设26条“穿沙公路”,建设规模450公里,带动治沙85.8万亩。在巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠,内蒙古、甘肃合作开展跨界区域荒漠化防治,努力构筑“四大阻击防线”和“四大锁边林草带”,阻止两大沙漠“握手”。

同时,内蒙古还发展了沙产业,比如梭梭嫁接肉苁蓉,既治理了沙漠,又带动了当地百姓增收。生态旅游也发展得有声有色,实现了生态与经济的良性互动。

在第47个植树节来临之际,回顾内蒙古全民义务植树的历程,我们能深切感受到,从1991年的“绿化费”制度,到如今的“互联网+全民义务植树”,政策在不断迭代,全民参与的深度和广度也在不断提升。塞罕坝和内蒙古的实践,生动地诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念,为全球生态治理提供了中国方案。在内蒙古这片土地上,人们会继续依靠法治化和科技手段,努力推进义务植树活动,守护好祖国北部边疆的绿色生态,让绿色成为内蒙古大地上永不褪色的底色。

打印

打印