说到清明节,你会想到什么?是杜牧那千古流传的诗句,还是祭祖扫墓时的庄严肃穆?是革命英雄纪念碑前的青松和花环,还是清明假日郊野乡间的桃李与春风?清明节既是春耕春种的重要节气,又是缅怀先人的传统节日,更寄托着折柳踏春的美好寓意。作为唯一一个兼具节气与节日双重属性的日子,清明节,它有着怎样的文化传承与历史演进?今天咱们就来聊聊清明节。

最初,清明节仅具有“节气”这一属性,是二十四节气之一,主要用来划分春耕时序。二十四节气是中华先民在农业生产实践中总结出来的“农事日历”。古人划分节气的依据之一是观察自然物候现象。战国人所著的《逸周书·时训解》(书中记载了二十四节气及对应的物候现象)记载:“清明之日,桐始华”,描述白桐开花就是清明到来的标志。完整的清明物候被称为“清明三候”:一候桐始华,指白桐开花;二候田鼠化为鴽(鹌鹑类的小鸟),实际是因气候转暖,田鼠躲回洞穴,而鹌鹑开始活动;三候虹始见,意味着雨天增多,彩虹开始出现。古人划分节气的另一个重要依据是观测星象变化,以北斗七星斗柄的指向来确定节气。《淮南子·天文训》记载:“(春分)加十五日(斗)指乙,则清明风至”,意思是春分后十五日,北斗斗柄指向“乙位”时就是清明。清明期间,我国大部分地区都已告别寒冬,各地气温回升,雨水充沛,正是春耕春种的大好时节。正如民间农谚所说:“清明前后、种瓜点豆”“清明种棉花,不用问邻家”,这些谚语道出了清明时节的农事特点。

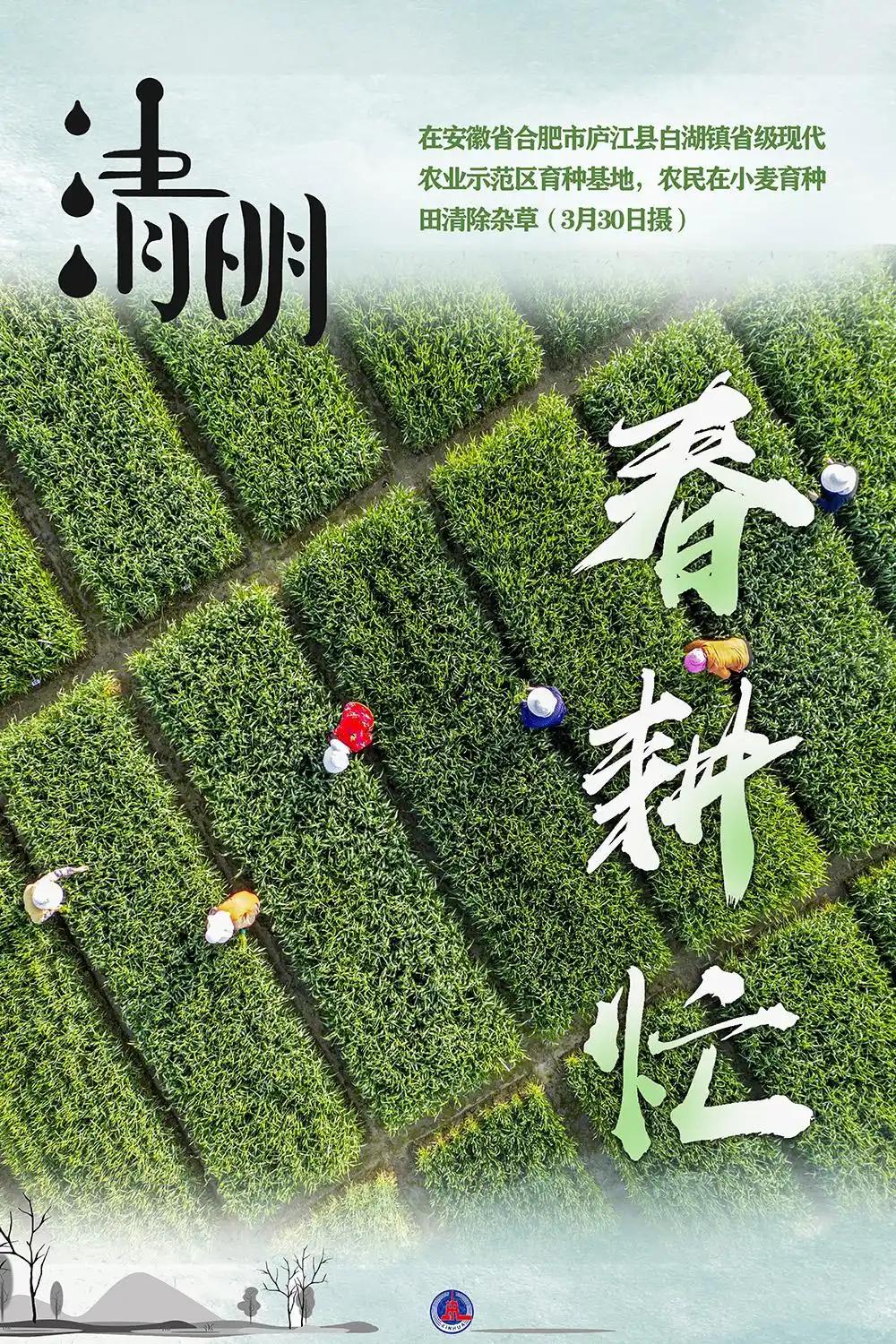

清明春耕忙(图片来源于网络)

清明节的第二个重要属性是“祭奠”,这一属性与寒食节有着深厚的渊源。相传春秋时期,晋文公为纪念忠臣介子推而设立寒食节,民间流传的“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明”的诗句,将寒食禁火与清明踏青联系起来。由于寒食节后一日即为清明,两个相邻节日的习俗在历史发展中逐渐融合,形成了后世清明扫墓的传统。祭祖、扫墓是清明节的核心习俗,这一习俗在当时称为“墓祭”。最初的“墓祭”习俗可追溯至先秦时期,当时仅为王室贵族专有,因为贵族才有“墓”有“碑”,平民只有土坟。(所以有民谚“一百五,去添土”,意思是冬至后105天的清明,要去祖先的坟地“添坟”)到南北朝时期,“墓祭”这一习俗逐渐普及民间,到唐玄宗时期因其“浸以成俗”,在开元二十年(732年)正式下诏将清明墓祭“编入礼典,永为常式”,确立了清明节祭祖这一传统习俗的地位。自此这种以家族为单位的“家祭”模式延续千年,正如《论语》所言“慎终追远”(慎重对待逝者,追念先祖),体现了儒家对祖先祭祀的重视。

寒食墓祭(图片来源于网络)

现代清明节的祭奠属性在1949年发生了重要转变。1949年3月7日华北人民政府发布通令,将清明节定为“第一个烈士纪念节”,要求各地开展烈士祭扫活动。这标志着清明节的祭奠属性从单纯的“家祭”扩展到了“公祭”。其实公祭的传统早有先例,1937年清明节,正值国共合作抗日之际,两党就曾在黄帝陵举行联合公祭,以彰显团结抗日的决心。1949年后,清明公祭逐渐成为常态化活动。根据档案记载,从1949年到1999年这半个世纪里,各级政府每年都会发布文件,组织广大群众、青少年和机关团体开展纪念革命烈士的活动。许多人儿时的记忆中,都有清明节集体到革命烈士陵园扫墓、在革命烈士纪念碑前献花、种纪念树,以及红领巾们聆听革命故事的场景,这些记忆都源自于这一时期。在此期间,清明节同时承载着家祭与公祭的双重属性。

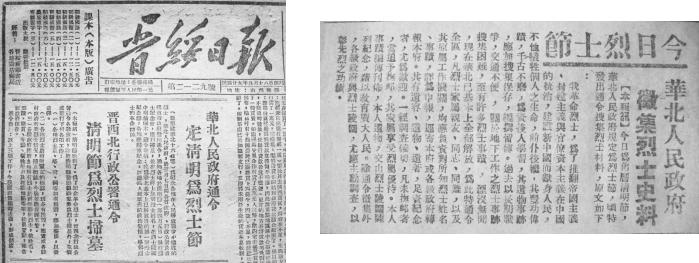

《晋绥日报》刊载新华社电讯 1949年4月5日《人民日报》头版刊载

《华北人民政府通令定清明为烈士节》 《今日烈士节 华北人民政府征集烈士史料》

(图片来源于网络)

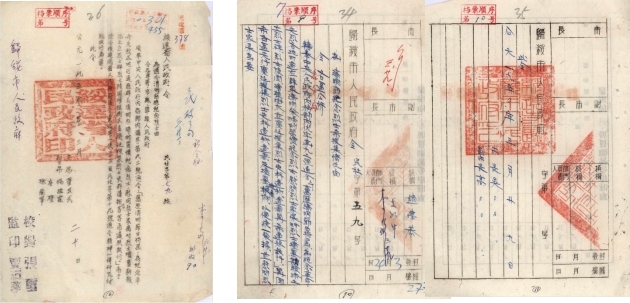

1950年3月20日 绥远省人民政府关于清明节纪念烈士的通令(左图)

1950年3月29日 归绥市人民政府关于清明节纪念烈士及搜集烈士史料遗物的通令(右二图)

(呼和浩特市档案史志馆 馆藏档案)

随着国家纪念制度的完善,2014年设立南京大屠杀死难者国家公祭日(12月13日),2018年通过《中华人民共和国英雄烈士保护法》确立烈士纪念日(9月30日)。这两个国家级纪念日的设立,使清明节的“公祭”属性得以转移,仅保留“家祭”属性。与此同时,2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》特别指出:清明节等传统节日作为“弘扬孝道亲情、唤醒家族记忆”的重要载体;国家公祭仪式、烈士纪念日等活动作为“展示爱国主义内涵,培育爱国主义精神”的重要依托。这就把国家层面的纪念功能明确赋予了国家公祭日和烈士纪念日,而清明节则回归其作为民间传统节日的定位,专注于家族祭祀和传统文化传承。至此,清明节的祭奠属性,完成了从封建时代单纯的家祭,到近现代家祭与公祭并存,最终在新时代重新定位于家祭的历史演变。

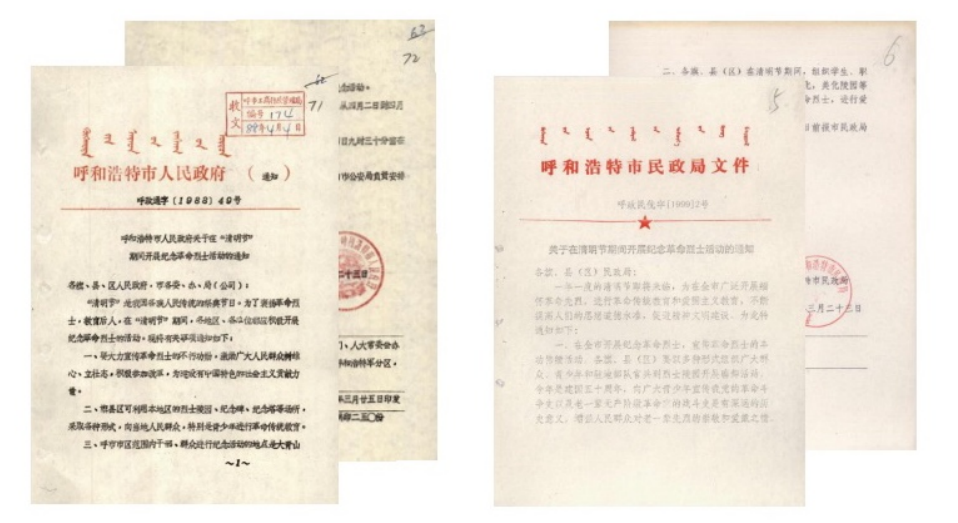

1965年3月30日 呼和浩特市民政局关于清明节在哈拉沁烈士陵园扫墓的通知

(呼和浩特市档案史志馆 馆藏档案)

1988年3月23日 呼和浩特市人民政府关于 1999年3月23日 呼和浩特市民政局关于

在“清明节”期间开展纪念革命烈士活动的通知 在清明节期间开展纪念革命烈士活动的通知

(呼和浩特市档案史志馆 馆藏档案)

清明节的第三个属性是“节日”——有特定风俗、活动和假期的传统节日。如今,清明节是国家法定假日之一,通常与周末相连形成小长假,人们在这期间扫墓祭祖、踏青郊游、放风筝、插柳枝,这些习俗和放假制度,其实早在唐代就已形成。

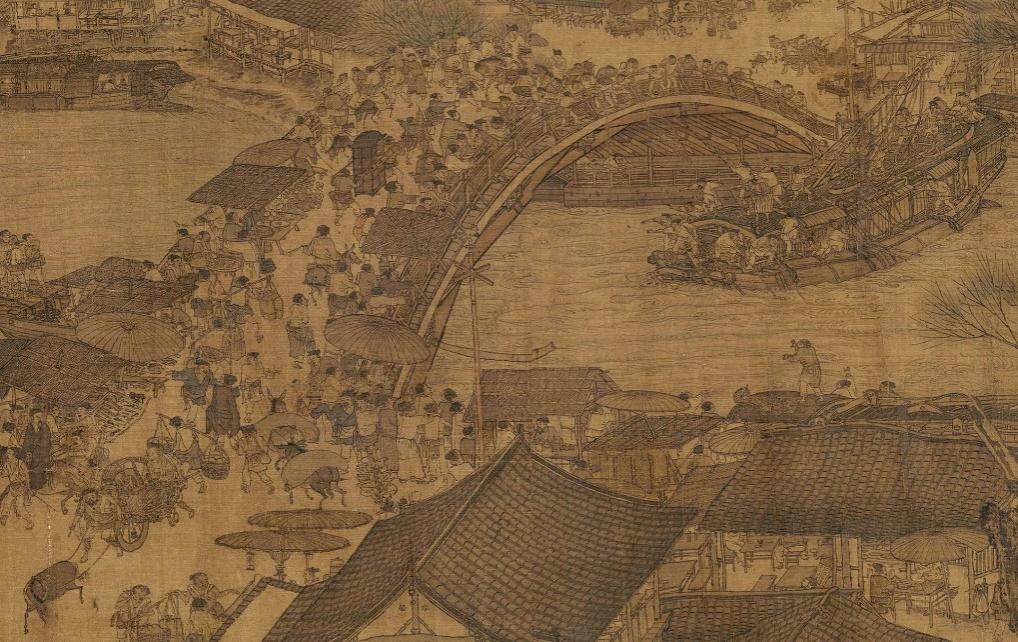

唐代是清明节成为官方节日的关键时期。开元二十年(732年),唐玄宗将墓祭纳入官方礼制后,由于官员返乡扫墓耽误政务,又在开元二十四年(736年)正式规定“寒食清明,四日为假”,开创了寒食清明节连休4天的先例。后来假期延长至7天,堪称唐代的“黄金周”。此时的节日活动丰富多彩,既有扫墓祭祖的哀思,也有踏青、荡秋千、斗鸡等充满生机的娱乐项目。宋代延续了唐代7天长假的传统,朝廷通过长假制度鼓励祭扫,以强化孝道伦理。随着经济发展,宋代清明节的民俗活动更加丰富多彩:除了传统的扫墓祭祖外,踏青、插柳、放风筝等习俗更加盛行;城市中的瓦舍勾栏(宋代市井娱乐场所)也会举办各种节庆活动。值得一提的是,宋代清明节还形成了河边观景的独特风俗,这一生动场景在张择端的《清明上河图》中得到了生动展现。

《清明上河图》局部(图片来源于网络)

明清时期,官方祭祀体系日趋规范化,清明节作为重要祭祀节日,官方都会举行隆重的祭祀仪式。在民间,清明习俗呈现出明显的南北差异:北方地区更注重扫墓祭祖的仪式,而南方则以踏青郊游为主要活动。这一时期,宗祠祭祖的习俗在民间逐渐普及开来。尽管官方并未设立专门的清明假期,但民间传统的节日活动依然得以延续和发展。民国时期,国民政府于1935年将4月5日定为“民族扫墓节”,赋予清明节法定假日身份,形成民间扫墓与官方纪念并行的格局。新中国成立后,清明节既延续了传统的家祭习俗,又保留了踏青等节庆活动,同时新增了公祭烈士的内容。2007年12月,国务院修订《全国年节及纪念日放假办法》,明确规定自2008年起清明节成为国家法定节假日。这一规定延续至今,使清明节这个始于唐代“黄金周”的传统节日,历经千年传承,在现代社会继续焕发着独特的文化魅力。

随着时代发展,如今的清明节既延续着古老的民俗传统,保持着节日与节气的双重属性,传承着祭扫、集会和郊游等传统习俗,又展现出新时代的新风尚。近年来,政府在清明期间大力倡导文明祭扫,推动移风易俗,网络祭扫、生态葬等新形式逐渐兴起;清明小长假期间,现代人更热衷于自驾游、露营野餐、登山徒步等新型户外活动,在亲近自然的同时体验休闲乐趣,这既延续了古人踏青的传统,又注入了当代生活的新内涵,展现了传统与现代的有机融合。

2025年3月31日《文明祭祀 绿色清明——武川县民政局清明节祭祀公告》

(呼和浩特市人民政府网站)

清明时节,我们怀着感恩之心祭奠祖先,追思祖辈们用勤劳双手为我们创造的美好生活;同时,我们也缅怀革命先烈,铭记他们用鲜血和生命换来的和平年代。这个传统节日既传承着血脉亲情,也承载着家国情怀。如今,我们更要用实际行动诠释新时代的清明内涵——选择鲜花祭扫、网络追思等文明方式,践行绿色出行、低碳环保的生态理念,让这个古老节日在传承中焕发新的生机,为子孙后代守护好这片绿水青山。这既是对先人的最好告慰,也是我们这一代人应有的责任与担当。

打印

打印